sexta-feira, 12 de novembro de 2010

É o fim?

Vou ter saudades, aqui, desta página. Pois é. É chegada a hora. Do fim.

Vou fechar, hoje, dia 12 de novembro de 2010, esta Vitrola Encantada.

Que ela já andava meio bamba.

Houve algo? Não. Apenas acho que a Vitrola já deu. O que tinha de dar.

Tantos meses. A falta de vontade uma hora chega.

quinta-feira, 9 de setembro de 2010

quarta-feira, 8 de setembro de 2010

Coleção de Respeito

sexta-feira, 3 de setembro de 2010

Discos e Arte

Suas capas também impressionam. Em This Is My Truth Tell Me Yours a banda é fotografada em uma praia deserta, uma bela composição que lembra outra capa clássica, a de Heaven Up Here, do Echo And The Bunnymen. No outro extremo há capas ilustradas por pinturas fortes e quase incômodas.

Em Journal For Plague Lovers, uma outra pintura de Saville, Stare, aparece na capa do álbum. A imagem, ao mesmo tempo simples e extremamente complexa, foi eleita em vários sites como a capa do ano. Curiosamente, o disco recupera as últimas letras escritas por Edwards antes de sumir do mapa. Talvez por conta disso os membros restantes do grupo resolveram recorrer novamente ao trabalho inquietante desta grande artista inglesa. Para um álbum de impacto, uma capa igualmente forte.

quinta-feira, 26 de agosto de 2010

O Amor e a Cidade

terça-feira, 24 de agosto de 2010

"The Songs That Saved Your Life": as melhores canções de Morrissey e The Smiths

2 – Seasick, Yet Still Docked (Morrissey): se The Queen Is Dead é a obra-prima dos Smiths, Your Arsenal é o ápice da carreira solo de Morrissey. Todas as canções do disco são excelentes, rocks redondinhos e espertos, mas Seasick... se impõe por sua delicadeza e tom confessional.

3 – How Soon Is Now (The Smiths): uma das canções-chave do rock inglês da década de 1980, este compacto que viria a integrar o álbum Hatfull of Hollow é, até hoje, uma das músicas mais influentes compostas por Morrissey/Marr. O trabalho de guitarra de Johnny Marr foi imitado e homenageado à exaustão, mas jamais igualado. Inclusive por ele próprio.

4 – The More You Ignore Me, The Closer I Get (Morrissey): à medida em que sua carreira solo progredia, Morrissey foi confirmando sua fama de Oscar Wilde do rock independente. Suas letras variam do escárnio ao cinismo, passando por momentos de puro romantismo desesperado. Esta música é um dos seus melhores momentos, uma perfeita combinação desses dois extremos.

5 – Panic (The Smiths): uma canção que não perdeu nada de sua atualidade. Impossível não concordar com Morrissey quando ele nos conclama a enforcar os estúpidos DJ’s que nos obrigam a escutar as mesmas porcarias dia após dia.

6 – Everyday Is Like Sunday (Morrissey): Viva Hate, o primeiro solo de Morrissey, surpreendeu muita gente que não esperava nada de Morrissey sem Johnny Marr. Não só o recluso vocalista mostrou personalidade própria como ainda cravou dois verdadeiros clássicos em nossos corações órfãos: Suedehead e Everyday Is Like Sunday, esta última uma lindíssima evocação de dias cinzentos e manhãs morosas passadas diante do mar.

7 – I Won’t Share You (The Smiths): esta canção pouco conhecida dos Smiths é a faixa de encerramento do último disco da banda, Strangeways Here We Come. Simples e emocionante, confirma a crença de que o melhor é sempre guardado para o final.

8 – November Spawned A Monster (Morrissey): muita gente considera este o mais refinado momento do Morrissey pós-Smiths. A letra fala mais uma vez de pessoas desprezadas, tímidas e rejeitadas. No final, entretanto, Morrissey se permite algum otimismo: qualquer dia desses, sua maltratada personagem sairá por aí feliz da vida, vestida com as roupas que ela mesma escolheu.

9 – There Is A Light That Never Goes Out (The Smiths): é difícil falar de The Smiths sem mencionar esta canção. Seja pela letra sublime, seja pelo arranjo orquestral inesquecível, tudo em There Is A Light... é clássico, imortal, perfeito, emocionante etc etc etc.

10 – Come Back To Camden (Morrissey): outro momento arrepiante da pena afiada de Morrissey, Come Back... é a balada definitiva de um álbum, You Are The Quarry, em que boas baladas são abundantes.

sexta-feira, 20 de agosto de 2010

Canção Essencial

Entre músicas escolhidas por figuras como os comediantes Ricky Gervais e Russel Brand (autor de um belo artigo sobre Morrissey e The Smiths) e por músicos das mais diversas áreas, uma foi eleita pela própria revista como a única que não pode faltar em nenhuma coleção: Good Vibrations do grupo americano The Beach Boys.

Lançada em plena efervescência da psicodelia, época em que LSD era consumido como se fosse balinha de hortelã, Good Vibrations foi o último grande sucesso dos Beach Boys, antes de Brian Wilson, gênio e louco do grupo, pirar de vez.

Em apenas três minutos são condensadas todas as experiências musicais levadas a cabo pelos artistas da época. São tantas idéias juntas que, muitas vezes, fica a impressão de que a música poderia durar uma hora. Wilson inclusive dizia que sua ambição era compor sinfonias adolescentes para Deus.

Com Good Vibrations ele chegou lá. Se Deus a escutou, é impossível dizer, mas para nós, pobres mortais, é a verdadeira prova de que Ele, de fato, existe.

quinta-feira, 19 de agosto de 2010

Do Trip Hop para o Universo

quarta-feira, 18 de agosto de 2010

Escorpiões sem veneno

terça-feira, 17 de agosto de 2010

Música e Política

Eu, de minha parte, ando com tamanho abuso de candidatos, novatos ou veteranos, que até ver um santinho colado no retrovisor do carro me causa náusea. O jeito é escutar alguns discos nos quais boa música e política andam de mãos dadas.

O namoro entre temas políticos e música é longo e remonta aos trovadores folk que, munidos apenas de um violão, desafiavam o status quo com muita poesia, revolta e desejo de mudança. Um dos pais do gênero, o cantor Woody Guthrie, tinha a frase “esta máquina mata fascistas” gravada em seu violão.

Não por acaso, um dos herdeiros mais importantes de Woody é Bob Dylan, músico que expandiu a paleta de temas do rock, abrindo espaço para canções de protesto, críticas agudas aos poderes estabelecidos e libelos contra as guerras.

John Lennon escutou e certamente teve um choque. Embora em sua emblemática canção God, na qual declara sua descrença em relação a todos os credos, fale claramente que não mais acredita em Dylan, não pode existir dúvida que a escrita daquele foi fundamental na transformação operada nas letras e nos posicionamentos do ex-Beatle.

Lennon, aliás, enfrentou problemas com as autoridades americanas por conta de sua oposição à guerra do Vietnã e à política bélica americana. Ainda que muitas de suas formas de protestos hoje pareçam um tanto ridículas (ficar deitado por dias num quarto de hotel? Eu heim...), não se pode negar a influência de canções pacifistas como Imagine e Happy Xmas (War Is Over).

A década de 70 foi pródiga em artistas que saíram de seus casulos para questionar a realidade circunstante. Do reggae de Bob Marley ao punk do The Clash, muita gente reclamou para o rock uma posição de destaque na luta pelos direitos civis. Discos clássicos dessa vertente são What’s Going On (Marvin Gaye), Innervisions (Stevie Wonder), Superfly (Curtis Mayfield), Exodus (Bob Marley), o primeiro do The Clash, Entertainment (Gang Of Four) e Fresh Fruit For Rotting Vegetables (Dead Kennedys), os dois últimos já na década de 1980.

Os tempos atuais, embora mais céticos e cínicos, não têm se furtado ao enfrentamento de arbitrariedades e desmandos em geral.

O governo do ex-presidente americano, George W. Bush, por exemplo, foi um prato cheio para músicos das mais variadas vertentes. Até um gênero tradicionalmente mais alienado como o country encontrou no grupo feminino Dixie Chicks uma voz contra as guerras arquitetadas pelo doce Bush. American Idiot (Green Day), Living With War (Neil Young), At War With The Mistics (The Flaming Lips), The Rising (Bruce Springsteen), Around The Sun (R.E.M.) e New Wave (Against Me!) estão entre os muitos trabalhos que escancararam a hipocrisia e a violência da administração Bush. Alguns capturaram a insatisfação de parte dos americanos com sucesso (American Idiot e The Rising), enquanto outros apenas geraram revolta nos setores mais conservadores da sociedade (Living With War), o que, de qualquer forma, devia ser o objetivo primeiro dos seus autores.

Entre acertos e erros, no entanto, a nova onda de discos políticos foi fundamental para reestabelecer o rock como plataforma de idéias e veículo de mensagens de insatisfação.

quarta-feira, 4 de agosto de 2010

Doces Vozes: Kate Bush

Assim como a maioria das pessoas, conheci Kate Bush por meio da canção Wuthering Heights. Adaptação da trágica história de amor entre Heathcliff e Cathy, protagonistas do romance O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte, a canção fez a fama mundial de Kate – na época com apenas 20 anos de idade – mas também a rotulou como cantora de um sucesso só. Injustiça: Kate tem uma obra importante e influente que vem sendo redescoberta por novas gerações de músicos e ouvintes.

Assim como a maioria das pessoas, conheci Kate Bush por meio da canção Wuthering Heights. Adaptação da trágica história de amor entre Heathcliff e Cathy, protagonistas do romance O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Bronte, a canção fez a fama mundial de Kate – na época com apenas 20 anos de idade – mas também a rotulou como cantora de um sucesso só. Injustiça: Kate tem uma obra importante e influente que vem sendo redescoberta por novas gerações de músicos e ouvintes.Seu disco de 1985, Hounds Of Love, é considerado um verdadeiro marco do pop inglês da década de 80, uma mistura excitante de experimentalismos musicais, sonoridades celtas e poesia clássica. Na faixa Running Up That Hill e na canção-título Kate faz uma síntese impecável de tudo isso.

Também gosto muito do disco Aerial, um trabalho duplo mais suave e delicado, mas igualmente belo. Aerial é, até agora, o último lançado por Kate. Como ela costuma dar intervalos longos entre seus álbuns – foram 14 anos entre os discos The Red Shoes e Aerial – ainda podemos esperar muito desta artista instigante e imprevisível.

segunda-feira, 2 de agosto de 2010

Rádio Pirata

terça-feira, 27 de julho de 2010

Filha de Peixe

quinta-feira, 22 de julho de 2010

Sweet Soul Music

.jpg)

Já falei dela aqui no Vitrola, mas nunca é demais relembrar o incrível talento desta cantora americana e de seu soberbo grupo de apoio. Estou me referindo a Sharon Jones & The Dap Kings, que estão de disco novo, o excelente I Learned The Hard Way.

segunda-feira, 19 de julho de 2010

Animados e Sonorizados

quinta-feira, 15 de julho de 2010

Cru e radical

Aos poucos começam a sair no Brasil reedições de discos de peso da história do rock.

Aos poucos começam a sair no Brasil reedições de discos de peso da história do rock.Exile On Main Street (Stones), Tapestry (Carole King), I Do Not What I Haven´t Got (Sinéad O´Connor), todos chegaram novamente às loja em edições duplas remasterizadas e com belo tratamento gráfico.

Agora é a vez de Raw Power, álbum histórico de Iggy Pop e seu louquíssimo grupo The Stooges. Que eles são responsáveis por muita coisa boa que surgiu a partir do final dos anos 70 – e estou falando do glam, do punk, do gótico, do grunge e do rock experimental – já é um fato pacífico, mas a pergunta que eu me faço é: quantas pessoas realmente conhecem o som dos Stooges?

Donos de uma discografia pequena, os caras talvez assustem um pouco por conta de sua sonoridade suja, agressiva e intensa. A imagem de Iggy coberto de sangue, em confronto direto com sua audiência talvez seja a tradução perfeita do que é um disco dos Stooges.

Não é para qualquer um, mas definitivamente traz recompensas imensas para quem se dispõe a adentrar neste universo de noites regadas a drogas, sexo, perigo e marginalidade.

domingo, 11 de julho de 2010

Música e Cinema - O Lado "B"

quarta-feira, 7 de julho de 2010

Letra e Música

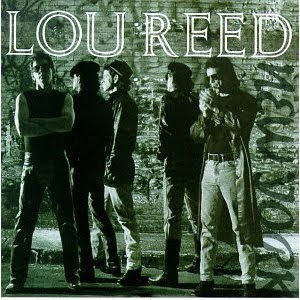

A revista Bravo deste mês apresenta matéria de capa na qual dá uma geral na evolução das letras em um gênero em que letra deveria ser tudo, menos importante: o rock.

A revista Bravo deste mês apresenta matéria de capa na qual dá uma geral na evolução das letras em um gênero em que letra deveria ser tudo, menos importante: o rock.Tendo como mote a iminente visita de Lou Reed à próxima Flip – Festa Literária de Parati – o texto do jornalista Artur Dapieve tece um breve histórico das mudanças sofridas pelas letras, mas falha ao não retratar o contexto político-social que permitiu o surgimento de mestres como Bob Dylan e o próprio Reed.

Sim, porque grandes letristas que são, nem Dylan nem Reed seriam possíveis sem a erupção social e cultural que balançou o mundo nos anos 60. E também é meio que forçar a barra chamar Lou Reed de “filho” de Dylan.

Uma diferença de poucos anos separa os dois e pode-se dizer que representam lados opostos do mesmo fazer poético. Dylan, com sua pena mais politizada e erudita, é uma versão moderna de trovadores medievais, bardos renascentistas e artistas de tradição folk que usavam sua música como arma contra a opressão.

No lado oposto, Reed está muito pouco preocupado com as misérias deste mundo. Sua lírica investe pesado em temas mais urbanos como prostituição, drogas e sadomasoquismo. Seu universo contempla travestis, moradores de rua, o submundo de Berlim e de Nova Iorque.

Se Dylan eternizou-se com um violão e uma gaita, Reed distorceu sua guitarra de forma ensurdecedora e pariu, de uma tacada só, o punk e o rock alternativo.

O que é inquestionável tanto em um como no outro é a qualidade de suas produções poéticas, a influência de seus discos e a importância de suas carreiras.

O que nos leva a pensar no estado de nossa própria produção musical. Que seja cada vez mais claro que o futuro não nos reserva nada da qualidade de um Caetano Veloso ou de um Chico Buarque, isso é evidente.

O terreno sempre movediço da música popular permite o aparecimento aqui e ali de focos de inteligência e sensibilidade. Genialidade e clarividência, no entanto, são coisas do passado.

Num país em que se lê muito pouco e no qual a educação pública vive um processo de total desmantelamento, o que se assiste é um empobrecimento radical dos textos cantados. Seja pela adoção da linguagem sintética vinda da internet ou por simples preguiça intelectual, o fato é que não se aproveita quase nada dos escritos desses jovens que fazem música por aí.

Será realmente a geração do “puta falta de sacanagem”, que devora Harry Potter e faz fila para ver Crepúsculo, quem carregará a tradição de grandes letras na nossa música? Acho difícil.

Ou alguém acredita que o Restart e o NXZero ainda farão uma letra que chegue aos pés de Índios?

O Exagerado

terça-feira, 6 de julho de 2010

O Homem de Preto

Lançamentos póstumos sempre foram uma mina de ouro para gananciosos executivos de gravadoras e um deleite para urubus de todos os tipos.

Lançamentos póstumos sempre foram uma mina de ouro para gananciosos executivos de gravadoras e um deleite para urubus de todos os tipos.Estima-se, por exemplo, que Elvis Presley tenha vendido muito mais depois de morto que quando rebolava seu famoso quadril nos hotéis de Las Vegas.

A mesma praga parece assombrar outra lenda da música americana, o cantor Johnny Cash. Desde sua morte em 2003, incontáveis coletâneas cobrindo a carreira do primeiro e único “Homem de Preto” pipocaram e até mesmo um filme sobre sua infância e início de carreira foi lançado (Johnny e June, que rendeu, inclusive, um Oscar à atriz Reese Witherspoon).

Mas há dois lançamentos póstumos que podem ser colocados acima de qualquer suspeita: o disco de 2006, A Hundred Highways e o recém-lançado Ain´t No Grave. Ambos pertencem à magnífica série gravada por Cash ao lado do produtor Rick Rubin e conhecida como American Recordings. Os quatro discos iniciais da série, lançados a partir de 1994, reapresentaram Cash para uma geração de ouvintes que desconheciam, ou conheciam muito pouco, a obra do autor de dois mitológicos álbuns gravados ao vivo em penitenciárias norte-americanas (At Folson Prison e Live At St. Quentin).

É claro que não se pode esquecer do trabalho de gênio feito pelo produtor Rubin, que apresentou a Cash uma nova safra de compositores e reduziu os arranjos ao mínimo necessário, ressaltando a voz grave e intensa de Cash. Foi assim que surgiram versões magníficas de canções alheias como One (U2), The Mercy Seat (Nick Cave), I Won´t Get Back (Tom Petty) e Rusty Cage (Soundgarden), ao mesmo tempo em que emergiam as belíssimas composições do próprio Cash.

Todos os cinco discos da série são indispensáveis, retratos irretocáveis de um grande artista exorcizando seus demônios e renascendo como intérprete. Nesse sentido nada pode ser mais tocante que a recriação da canção Hurt, do Nine Inch Nails.

Presente no quarto álbum da série, The Man Comes Around, Hurt aparece despida dos adereços eletrônicos presentes no original, revelando cada mínima nuance de um homem já lentamente destruído pela doença que o levaria alguns meses depois. O vídeo da canção mostra a fragilidade do homem. Mas o que fica na cabeça é a fortaleza e a grandiosidade do artista.

quarta-feira, 30 de junho de 2010

Minhas músicas preferidas: Duetos

1– Águas de Março – Tom Jobim e Elis Regina

1– Águas de Março – Tom Jobim e Elis ReginaO encontro do grande compositor com a já estabelecida super-intérprete da MPB não foi um mar de rosas, mas gerou momentos de brilho inigualável.

Águas de Março é um verdadeiro monumento não só da música brasileira como de toda a tradição musical do Ocidente. Regravada incontáveis vezes, a canção é um desses casos clássicos em que cada nova versão só faz ressaltar a beleza incomparável do original.

2– Under Pressure – Queen e David Bowie

Faixa de encerramento do pior disco do Queen, o esquecido Hot Space, esta parceria entre o camaleão e as rainhas faz uma fusão perfeita do estilo de ambos, misturando as tendências operísticas do Queen com a visão musical sempre moderna de Bowie. O resultado é tão bom que nenhum dos dois conseguiu gravar nada a altura desde então.

3– Where The Wild Roses Grow – Nick Cave e Kylie Minogue

Quem diria que a improvável união do príncipe das trevas com a princesa do pop descartável geraria um rebento tão incrível como este?

Provavelmente, nem eles próprios, mas o fato é que a música ressuscitou a carreira de Kylie, mostrando que por trás da artista risível de hits como I Should Be So Lucky havia uma cantora capaz de encantar, seduzir e assombrar. Bravo!

4– What Have I Done To Deserve This – Pet Shop Boys e Dusty Springfield

Foi preciso esta canção para que o mundo relembrasse da classe e da sutileza da grande cantora inglesa de soul Dusty Springfield.

Muito popular na década de 60, ela viu sua fama ser encolhida na década seguinte, até cair no quase total esquecimento. Embora sua participação na faixa do disco Actually seja discreta, ela faz toda a diferença no resultado final.

5– Loco De Amor – David Byrne e Celia Cruz

O encontro entre o multimídia, ex-Talking Heads e homem de todos os ritmos e a rainha da salsa pega fogo e ainda apimenta a trilha do filme Totalmente Selvagem, um semi-cult da década de 80.

As lições de rebolado da caliente Celia, no entanto, ficaram por aqui. A carreira solo subseqüente de Byrne é uma decepção.

Duetos românticos são um lugar comum que pode se transformar num verdadeiro pesadelo.

Marvin Gaye nunca temeu este tipo de colaboração, tendo feito parcerias memoráveis com várias de suas colegas de Motown. Com a diva Ross, a coisa quase derrapa no excesso de açúcar, mas não chega nem perto do atentado cometido anos depois por la Ross junto a Lionel Ritchie na infame Endless Love.

7– Boa Sorte – Vanessa da Mata e Ben Harper

Duetos cantados em línguas distintas tendem a ser um tanto grotescos.

De cara, me vem à cabeça Tina Turner e Eros Ramazoti berrando em inglês e italiano. Por isso, desconfiei de Vanessa cantando com Ben Harper. Mas não é que deu certo? E o mais interessante é que a parte de Harper é uma tradução literal da letra em português, coisa rara e de difícil adequação à melodia e ao ritmo da música. Um espanto!

8– Don’t Give Up – Peter Gabriel e Kate Bush

Trata-se de uma das melhores composições da carreira solo de Gabriel e também um exemplo de como ter um convidado que entra nos momentos certos e se enquadra com perfeição em cada verso.

Já seria uma canção inesquecível somente com Peter, mas a adição de Kate Bush dá uma dimensão épica e extremamente emotiva para a bela letra.

9– Miss Sarajevo – U2 e Luciano Pavarotti

Outra combinação perigosa: música pop com ópera. Freddie Mercury até que tentou, mas suas colaborações com a cantora catalã Monserrat Caballé são no mínimo constrangedoras.

A mágica de Miss Sarajevo é que Bono se recolhe à posição de mero coadjuvante e deixa o momento de maior emoção para o experiente Pavorotti. Sensível e, por vezes, arrepiante.

10– Haiti – Gilberto Gil e Caetano Veloso

Esta serve como exemplo de como não se fazer um dueto: senhores de mais de 50 anos não devem tentar fazer rap assim como não devem fingir uma revolta e uma indignação que já não sentem há uns vinte anos.

E mais: senhores de mais de 50 anos não devem fazer vídeos em que aparecem com cara de zangados cantando uma letra horrorosa e pedante. Podre.

quinta-feira, 24 de junho de 2010

Lá e Cá

A primeira coisa que me chama a atenção nestes festivais que se espalham pelo Brasil é o passo de tartaruga em que anda a renovação da música nacional. Se compararmos a relação de artistas dos maiores festivais realizados no país, veremos que a repetição é a regra. São sempre os mesmos nomes, acrescidos de atrações de colorido mais regional aqui e acolá.

Pode-se argumentar que, diante dos altos custos envolvidos numa produção complexa como a de um festival, ninguém quer se arriscar. É justo, mas é também por conta dessa mentalidade conservadora que o panorama do pop rock nacional mostra-se cada vez mais pavoroso.

Enquanto isso na Inglaterra, neste mesmo final de semana realiza-se um dos mais variados, ricos e antigos festivais de música do planeta, o lendário Glastonbury. A lista assusta e maravilha pela quantidade e qualidade dos músicos envolvidos. Há desde o rock épico do Muse até o mestre do soul e um dos maiores músicos de todos os tempos, Stevie Wonder. Há vários palcos, possibilidade de banhos de lama e a sempre saudável perspectiva de surpresas proporcionadas tanto por novatos quanto por veteranos.

Realizado há quarenta anos numa fazenda inglesa, Glasto, como é conhecido por lá, é uma verdadeira instituição britânica, um propulsor de carreiras e uma espécie de prova de fogo para artistas iniciantes. Ou então para dinossauros demonstrarem que ainda são relevantes.

É o caso do U2, que fecha a noite de sexta sem a mega-estrutura de sua última turnê. Quem tiver o privilégio de estar por lá, vai poder conferir se os irlandeses dão conta do recado independente de palcos-monstros e de tecnologia de ponta.

segunda-feira, 21 de junho de 2010

O Lixo e o Luxo

Vivemos na era do culto das celebridades. Isso é um fato, mas não exatamente uma novidade.

Vivemos na era do culto das celebridades. Isso é um fato, mas não exatamente uma novidade.A diferença que se percebe nos nossos tristes tempos é que a tv, a internet e a mídia impressa tornaram acessível para qualquer um a fama e o reconhecimento. Foi-se o tempo em que para brilhar sob os refletores a criatura precisava ter o talento dramático de uma Fernanda Montenegro ou a voz de uma Aretha Franklin. Talento é o de menos e, às vezes, até atrapalha.

Confesso que me sinto um tanto nauseado neste mundo de big brothers e gagas que saem de Ilhéus para assombrar o resto da nação com nenhum predicativo além de um problema que deveria ser tratado e não explorado como atração de circo.

É talvez por isso que eu tenha resistido tanto a uma artista como Lady Ga Ga. A primeira vez que vi e ouvi a moça, pensei imediatamente: “pré-fabricada”, “sub-Madonna”.

Mas aí eu comecei a perceber que por trás de toda a antipatia que me provocavam os pseudo-escândalos de la Ga Ga , o exagero de sua produção visual e a super-exposição de sua imagem havia, sim, uma artista bastante interessante. Se não é sensacional, Ga Ga tem, sem sombra de dúvida, o mérito de ter sido a primeira cantora a utilizar com inteligência e sagacidade o novo arsenal de divulgação que a mídia disponibiliza (e estou me referindo a You Tube, My Space, jornais sensacionalistas, programas de tv estilo Sonia Abraão e outras delicadezas do mesmo tipo).

E há também, sua música. Ga Ga compõe, toca piano e canta razoavelmente bem. Já marcou o imaginário coletivo com pelo menos duas ótimas pérolas pop: Bad Romance e Poker Face. São trash e descartáveis como uma boa parte da melhor música pop o é.

Além disso, seus vídeos são, temos que admitir, pequenas obras-primas. Ga Ga brinca sem medo com uma imagem que vai do mais puro glamour a total bagaceira. Não tem receio de parecer feia, brega e ultrajante. Mas faz tudo isso com uma tecnologia high tec que não deixa margem a erros.

Se esse furação pop durará o suficiente para vermos a verdadeira face da artista, só o tempo dirá.

No meio tempo, entretanto, Ga Ga tem sabido como ninguém entreter e seduzir platéias mundo afora.

quinta-feira, 10 de junho de 2010

Geração 90, onde está você?

.jpg)

Dia desses estava dando uma volta de carro com meu amigo, arquiteto e engenheiro deste blog, Afonso Celso, quando ouvimos no rádio uma música do grupo mineiro Jota Quest. De pronto, AC me indagou: “O que foi feito deles?” “Graças a Deus, sumiram”, foi minha delicada resposta. “Mas o Rogério Flausino canta tão bem...”, replicou meu companheiro de infortúnio. A bem da verdade, cantar tão bem, ele não canta não. Limita-se a imitar – de forma canhestra – uma plêiade de cantores ilustres daqui e lá de fora.

Mesmo pecado cometido por outro luminar da geração 90 da nossa música, Toni Garrido, vocalista da banda Cidade Negra. Esta, ao menos, teve a decência de dar um descanso a nossos ouvidos, mas Toni agora assombra outro campo das artes, levando sua cara de pau para as novelas. Vê-lo atuando é um deleite, garantia certa de risadas calhordas.

Reflexões tão profundas me levaram a questionar sobre os rumos dos grupos e artistas surgidos na maldita década de 90. Últimos anos de vendagens robustas no mercado nacional, os 90 viram a ascensão de nomes como Skank, Raimundos, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Pato Fu e os já citados Cidade Negra e Jota Quest.

O Skank, que foi o grande vendedor de discos dessa turma, é como aquele slogan cretino do governo Lula: é brasileiro e não desiste. Nem deveria. No balanço dos últimos vinte anos, pode-se dizer que é a única banda que evoluiu artisticamente. Abandonou a temática de futebol/cerveja/mulher de seus primeiros discos para incorporar uma estética mais sofisticada e inteligente e fez a ponte entre o Clube da Esquina e o rock inglês do passado e do presente. Ponto para eles, mesmo que não sejam mais nenhum fenômeno de popularidade.

A Nação Zumbi também tem o mérito de ter seguido em frente, apesar da perda traumática do carismático vocalista Chico Science. Chico foi uma dessas figuras que a gente fica imaginando o que teria aprontado se não tivesse morrido de forma tão precoce e estúpida. De qualquer maneira, seus colegas pernambucanos honram seu nome com um trabalho sempre instigante e rico em referências. Viraram uma coisa meio cult, coisa que aliás acontece com todo artista interessante em atividade no Brasil de hoje.

Quanto ao resto, não sobra nada a dizer. Se um dia fizeram algum sucesso, ele ficou localizado no passado.

Se o rock brasileiro feito na década de 80 ficou marcado pela falta de originalidade e o apego aos modelos americanos e ingleses, pode-se, ao menos, dizer que teve uma qualidade de letras raramente vista na música jovem. Não a toa, Renato Russo e Cazuza são reverenciados até hoje como grandes poetas.

Os músicos do rock da década seguinte perderam a chance de, não só dar continuidade a essa riqueza de texto, como de finalmente criar uma sonoridade que fundisse a modernidade das tecnologias que se desenvolveram à velocidade da luz com a tradição e a beleza de nossa música. Uma pena.

segunda-feira, 7 de junho de 2010

Os 50 Anos da "Nouvelle Vague"

Por Lázaro Luis Lucas

Por Lázaro Luis Lucas50 anos depois do surgimento da Nouvelle Vague, eis que novamente o movimento artístico surgido na França, no final do anos 50, encontra-se nas conversas e "sites" de relacionamentos de cinéfilos do mundo todo. E a estreia, em solo brasileiro, do documentário Godard, Truffaut e a Nouvelle Vague adiciona ainda mais elementos para a troca de ideias.

De difícil precisão quanto ao seu marco inaugural, a Nouvelle Vague foi moldada com a finalidade de romper com todas as normas cinematográficas estabelecidas no cinema francês ainda nos anos 30. Até aí, tudo bem.

O que se espera de todo e qualquer movimento artístico é pelo menos uma renovação estética, realmente. Uma de suas características mais notáveis era permitir ao diretor do filme um maior controle intelectual sobre a obra, reduzindo, mas não eliminando, a importância do roteirista e do produtor no resultado final.

Retomava-se com a medida o conceito de um "cinema de autor". Assim, para alguns de seus estudiosos, o mérito maior do movimento - e aqui, talvez, resida a verdadeira importância da Nouvelle Vague - foi ter possibilitado o surgimento de toda uma nova geração de cineastas; vários deles, críticos já conceituados da "Cahiers du Cinéma", icônica revista de cinema lançada na França, no início dos anos 50.

Não se requer muito conhecimento em cinema para se perceber que, à razão da enorme quantidade de talentos surgidos com a Nouvelle Vague, qualquer tentativa de se estabelecer parâmentos artísticos específicos para servir de base ao movimento não se sustentariam nem por um ano.

Óbvio. A Nouvelle Vague, enquanto cinema, não foi, necessariamente, estética. A Nova Onda foi humana. Nomes como Jean-Luc Godard, François Truffaut, Alain Resnais, Jacques Rivette, Claude Chabrol e Eric Rohmer, só para citar os mais notáveis, passaram as ditar as novas regras do cinema francês.

Claude Chabrol e o seu Nas Garras do Vício (1958), para muitos, inauguram o movimento. Os filmes eram taxados de iconoclastas, contestadores, inconformados. Só não havia por parte do público e da crítica especializada a indiferença. Havia muito amor e também muito ódio aos filmes. Era tudo o que eles queriam.

Com a Nouvelle Vague, o cinema francês já não era mais o mesmo. Bem, até surgir no cenário artístico daquele país um cineasta que atende pelo nome de Luc Besson. Mas essa é outra história.

Abaixo, alguns filmes marcantes de quatro deles:

Alain Resnais

- Hiroshima Meu Amor (1959)

- Ano Passado em Marienbad (1961)

- Muriel (O Tempo de Um Retorno) (1963)

- Meu Tio da América (1980)

- Amor à Morte (1984)

Claude Chabrol

- Nas Garras do Vício (1958)

- Mulheres Fáceis (1960)

- Corças, As (1968)

- Açougueiro, O (1970)

- Inocentes de Mãos Sujas, Os (1975)

Eric Rohmer

- Signo do Leão, O (1959)

- Marquesa d'O, A (1976)

- Mulher do Aviador, A (1981)

- Noites de Lua Cheia (1984)

- Raio Verde, O (1986)

Francois Truffaut

- Incompreendidos, Os (1959) (Antoine e Colette -1962; Beijos Proibidos -1968; Domicílio Conjugal -1970; Amor em Fuga, O -1979)

- Jules e Jim - Uma Mulher Para Dois (1962)

- Noiva Estava de Preto (1968)

- Na Idade da Inocência (1976)

- Mulher do Lado, A (1981)

sexta-feira, 4 de junho de 2010

Melancolia e Beleza

2010 ainda não completou sua primeira metade e eu já tenho meu disco do ano: High Violet, do grupo americano The National.

2010 ainda não completou sua primeira metade e eu já tenho meu disco do ano: High Violet, do grupo americano The National.É como se os relógios fossem todos reajustados para o início da década de 1980, quando o mundo era assombrado por belos e melancólicos álbuns e cantores suicidas descreviam um mundo sem esperança e amores que traziam dores e não alegrias.

Quando ouço The National, não posso deixar de me lembrar de Faith, do The Cure ou Closer, do Joy Division.

Mas The National não é uma banda nova reciclando velhos clichês. Na voz triste e assombrada do vocalista Matt Berninger mora todo um mundo de emoções contidas e de sentimentos perdidos na poeira da estrada.

Runaway é a obra-prima do álbum e possivelmente de toda a carreira do grupo, uma canção de amor desesperado comparável a With or Without You, do U2.

Não é um disco para ser tocado depois de passatempos desprezíveis como Kes$a. É um trabalho para se escutar no escuro do quarto, tentando perceber cada nuance e cada inflexão preciosa na voz de Berninger. E para se concluir, ao final, que, na era do descartável e do passageiro, ainda há espaço para a grandeza e para o sublime.

Nota: o The National tem mais quatro discos, todos excelentes: The National, Sad Songs For Dirty Lovers (o meu preferido entre os discos antigos do grupo), Alligator e The Boxer.

quarta-feira, 2 de junho de 2010

Exílio

Só a título de lembrete: acaba de ser relançado no Brasil o antológico álbum duplo lançado pelos Rolling Stones em 1972, Exile On Main Street.

Só a título de lembrete: acaba de ser relançado no Brasil o antológico álbum duplo lançado pelos Rolling Stones em 1972, Exile On Main Street.Item obrigatório em qualquer discoteca que se preze, o disco vem, desta vez, acrescido de um bônus com dez músicas inéditas retiradas das gravações de Exile.

Para ouvir e entender porque um dia eles já foram chamados de “a maior banda de rock do mundo”.

terça-feira, 1 de junho de 2010

Estranhos no ninho

O rock independente, ou alternativo, é uma entidade que existe muito mais no campo das ideias do que no campo das coisas reais. Afinal, o que é ser independente?

O rock independente, ou alternativo, é uma entidade que existe muito mais no campo das ideias do que no campo das coisas reais. Afinal, o que é ser independente?Nos Estados Unidos e na Inglaterra, o chamado mercado indie já atingiu níveis de profissionalismo e excelência tão altos que se torna difícil diferenciar um lançamento de uma gravadora pequena do de uma major. Sub Pop, Matador, Jagjaguwar e Merge são apenas algumas das gravadoras que, a partir de origens modestas, hoje disputam espaço nas paradas com nomes tradicionais como Sony e Warner.

Grupos que mudaram a cara da música nos últimos anos surgiram em pequenas gravadoras e, em alguns casos, preferiram permanecer longe dos esquemas milionários de conglomerados multinacionais.

Exemplos clássicos de bandas bem-sucedidas que começaram suas carreiras como artistas independentes são R.E.M. e Nirvana. Após a experiência adquirida junto a públicos universitários, as duas bandas assinaram contrato com a Warner (R.E.M.) e a Geffen (Nirvana) e partiram para o megaestrelato mundial. Miraculosamente, conseguiram permanecer fiéis a seus princípios, colocando sua ética pessoal e artística acima das tentações da fama e da fortuna.

Uma banda que poderia ter feito essa transição do underground para a ribalta é, sem dúvida, o Spoon. Queridinhos da crítica e do público mais antenado, o grupo do Texas lançou uma série de trabalhos em que desconstruíam todas as formas tradicionais de se fazer rock, eliminando solos de guitarra, refrões e outras convenções que o colocaram a frente de uma turma que faz rock vanguardista sem ser radical.

Com Gimme Fiction, de 2005, o grupo aumentou consideravelmente sua legião de admiradores. Foi minha introdução ao universo do grupo e também um caso de paixão a primeira vista. No ano seguinte, duas músicas do disco apareceram no filme Mais Estranho Que A Ficção, estrelado por Emma Thompson e Will Ferrel, e o caminho do estrelato se abriu para o Spoon.

Coisa com a qual o grupo parece ter se importado pouco. O disco seguinte tinha o estranhíssimo título de Ga Ga Ga Ga Ga, poucas concessões ao mercadão e a mesma estranheza de sempre, desta vez temperada com uma dose de sofisticação nos arranjos. Para surpresa geral, o disco foi puxado pelo inesperado sucesso de pérolas como You Got Yr. Cherry Bomb e The Underdog e acabou frequentando o top 10 da parada americana.

Quem esperava um arrasa quarteirão, deve ter se decepcionado um pouco com o novo disco, Transference. Mais um capítulo na evolução permanente do som do grupo, o novo disco prioriza arranjos mais básicos e simples, mantendo, no entanto, o som caracteristicamente não-convencional e ousado de sempre.

Não é uma obra-prima como Gimme Fiction – para mim, o melhor disco lançado nos últimos 10 anos – mas demonstra mais uma vez a inquietação criativa de Britt Daniels, vocalista e principal compositor do grupo. Definitivamente, é material sônico de altíssima qualidade e que merece uma espiada.

quinta-feira, 27 de maio de 2010

Novo Ídolo?

E ontem, quarta-feira, 26 de maio, a FOX americana revelou o novo campeão do programa American Idol – transmitido aqui pelo canal pago Sony, ao vivo, sem tradução simultânea.

E ontem, quarta-feira, 26 de maio, a FOX americana revelou o novo campeão do programa American Idol – transmitido aqui pelo canal pago Sony, ao vivo, sem tradução simultânea.O ex-vendedor de tintas Lee Dewize levou o prêmio por uma diferença de apenas dois por cento em relação à segunda finalista, Crystal Bowersox.

Lee canta bem e tem uma voz rouca que cai bem tanto em rocks sensíveis – na final, apresentou uma bela versão de Everybody Hurts do R.E.M. e encerrou sua participação com Beautiful Day do U2 – quanto em canções mais tradicionais – um dos seus grandes momentos nesta 9ª temporada foi cantando You’re Still The One, da cantora pop-country Shania Twain.

A questão que se coloca agora é sobre seu futuro. Se todas as pessoas que votaram em Dewize durante os quase quatro meses de programa comprassem seu disco – a ser lançado provavelmente no final do ano – ele, certamente, ressuscitaria a combalida indústria fonográfica americana. Mas a coisa não funciona exatamente assim.

Os últimos “ídolos” eleitos pelo programa têm, até o momento, uma carreira um tanto apagada. Ninguém repetiu, nos últimos anos, o sucesso de Kelly Clarkson, de Carrie Underwood ou de Chris Daughtry. Excelentes intérpretes como Elliott Yamin ou Taylor Hicks têm uma trajetória morna e de pouca vendagem. Outros, como Jennifer Hudson, encontraram uma segunda chance no cinema.

Torço por Lee. Se conseguir imprimir um mínimo de personalidade em sua estreia, seu disco poderá ser muito bom. Carisma, qualidades vocais e sensibilidade o cara tem de sobra.

É esperar que os produtores que tornam todos esses talentosos cantores em robôs sem alma dêem um tempo para o moço.

quarta-feira, 26 de maio de 2010

É isso aí?

Sou um apaixonado por séries de televisão. Sejam dramáticas ou cômicas, de ficção científica ou policiais, as séries americanas têm se superado na construção de roteiros inteligentes, personagens cativantes e em produções cada vez mais sofisticadas.

Sou um apaixonado por séries de televisão. Sejam dramáticas ou cômicas, de ficção científica ou policiais, as séries americanas têm se superado na construção de roteiros inteligentes, personagens cativantes e em produções cada vez mais sofisticadas.Já houve uma época em que acompanhava quase religiosamente umas dez séries. Sex And The City, A Sete Palmos, Família Soprano, Will And Grace, CSI (a original, passada em Las Vegas. A de Nova Iorque e a de Miami nunca me interessaram), Seinfeld, Frazier, Without a Trace e mais algumas que não consigo me lembrar fizeram com que eu adquirisse uma renovada fé na linguagem televisiva (a lá de fora, fique bem claro).

Mas nenhuma série me capturou de forma tão intensa quanto Lost. Lembro-me que quando comprei a primeira temporada da série, varava madrugadas assistindo um episódio seguido do outro até ser vencido pelo sono e cansaço.

Os personagens e seus respectivos intérpretes foram sendo gradualmente apresentados e, à medida que suas histórias eram reveladas, eu ia escolhendo aqueles que mais me interessavam.

O triângulo formado pelo herói relutante Jack Shepard, seu antagonista James “Sawyer” Ford e a enigmática Kate Austen – uma assassina de bons sentimentos – nunca teve, para mim, o mesmo charme da bela história de amor do casal de coreanos Sun e Jin ou a profundidade da história pessoal do obstinado John Locke.

Sayd, Hugo Reyes, Desmond Hume, Mr. Ecko e, principalmente, o soberbo vilão Benjamin Linus formaram uma longa coleção de personagens ricamente complexos e construídos com a habilidade que só um grande roteirista pode oferecer.

Mas, é claro, Lost tinha que chegar ao fim. E o que tão excepcionais roteiristas nos reservaram após tanto drama e mistério? Pouco. Muito pouco.

Diante de um mundo de possibilidades e de uma incontável quantidade de problemas não resolvidos, os escritores e produtores optaram por um final em aberto, por vezes piegas e com um viés místico-religioso que foi, na melhor das hipóteses, broxante.

Fãs mais histéricos devem ter ficado furiosos. A última temporada parece ter se esquecido de coisas como a iniciativa Darma, as teorias malucas sobre viagens no tempo e outras lebres levantadas ao longo dos cinco anos anteriores.

Perda de tempo? De forma alguma. Por mais paradoxal que possa parecer, o desfecho da série nunca foi muito importante para mim.

O grande barato de Lost sempre foi viajar no seu universo, ficar tecendo teorias absurdas, imaginar soluções improváveis e outras nem tanto (logo na primeira temporada eu já saquei qual era o mistério da ilha. Bem, pelo menos uma parte dele).

E se toda perda de tempo tiver esta qualidade e densidade, fico ansioso esperando pela próxima.

Com um pouco menos de idas e vindas no tempo, de preferência.

segunda-feira, 24 de maio de 2010

Doces Vozes: Sinéad O’Connor

Embora a grande maioria das pessoas a conheçam apenas como a cantora careca, a irlandesa Sinéad O’Connor tem em seu currículo dois grandes discos, uma série de boas colaborações e uma coleção de controvérsias de fazer inveja a muito roqueiro desbocado.

Embora a grande maioria das pessoas a conheçam apenas como a cantora careca, a irlandesa Sinéad O’Connor tem em seu currículo dois grandes discos, uma série de boas colaborações e uma coleção de controvérsias de fazer inveja a muito roqueiro desbocado.Quando, em 1987, a jovem artista lançou sua estréia, The Lion And The Cobra, parecia que o caminho finalmente se abria para cantoras e compositoras com atitude, talento e coragem de assumir posições polêmicas e fortes. Puxado por hits como Mandinka e I Want Your Hands On Me, o disco revelou para o mundo uma cantora que tanto podia cantar mansinho como soltar a voz em interpretações vigorosas e quase agressivas.

No disco seguinte, I Do Not Want What I Haven´t Got, Sinéad aprimorou sua pena, compondo canções de inspiração celta (Stretched On Your Grave), folk (Black Boys On Mopeds e Three Babies), além de ótimos rocks (The Emperor´s New Clothes e Jump In The River).

Mas a grande canção do disco é uma regravação que O´Connor tornou absolutamente pessoal e intransferível: Nothing Compares To You. Até então uma composição obscura de Prince, Nothing Compares To You pode ser considerada uma das melhores canções de amor de todos os tempos, não exatamente pelos méritos de sua letra, mas, sobretudo, pela interpretação passional e apaixonante de Sinéad.

O vídeo, no qual a intérprete se entrega a ponto de chorar durante as filmagens, também se tornou um marco da história dos vídeos musicais.

Infelizmente, os discos seguintes seriam o retrato cada vez mais confuso de uma artista conturbada, muitas vezes dona de uma ira difusa e irrefletida.

Problemas pessoais, declarações bombásticas, fotos rasgadas do Papa, vaias em shows, mudanças bizarras de sonoridade e outras esquisitices fizeram com que uma das vozes mais belas e originais surgidas nos últimos 20 anos praticamente caísse no esquecimento.

Quem quiser mergulhar no universo desta cantora fascinante pode começar com a coletânea So Far... The Best Of Sinéad O’Connor, que traz, além dos óbvios sucessos, algumas canções menos conhecidas da irlandesa (You Made Me The Thief Of Your Heart é linda de doer).

quarta-feira, 19 de maio de 2010

Meus Discos Preferidos: Hard Rock e Metal

Um debate antigo ainda desperta o ânimo de metaleiros mundo afora: afinal quem foi o (ir)responsável pela criação do heavy metal – Black Sabbath ou Led Zeppelin?

Para mim, o Zeppelin transcende as barreiras do gênero e sua riqueza musical não permite classificá-lo em apenas um estilo.

Quanto ao Sabbath, me parece mais acertado chamá-lo de pai do metal, até porque sua sonoridade crua e pesada, seus temas sombrios e demoníacos e seu visual sujo e feio continuam influenciando 9 entre 10 bandas de metal.

Paranoid é o melhor dos álbuns gravados com Ozzy Osbourne nos vocais.

Metallica. Metallica

Conhecido como “álbum negro”, o disco tornou o Metallica um fenômeno de massas, atraindo pessoas que nunca haviam escutado um disco de heavy metal em suas vidas.

Além das habituais porradas sonoras, é aqui que o grupo revela o seu lado sensível, gravando pela primeira vez uma balada, a épica Nothing Else Matters.

Rocks. Aerosmith

Quem conhece o Aerosmith somente por babas como Crazy e I Don’t Wanna Miss a Thing, não pode ter ideia de como eles já foram uma banda de hard rock cheia de energia e gás.

Rocks emenda uma pedrada após a outra, mostrando que é possível injetar balanço e sensualidade no som quase sempre duro do rock pesado.

Appetite For Destruction. Guns’n Roses

A estréia da banda de Axl Rose é nada menos que perfeita.

Ressuscitando o hard rock de garagem típico dos anos 70 para a geração MTV, o Guns não apenas definiu novos rumos para o estilo como ainda conseguiu perpetrar verdadeiros clássicos de alto potencial radiofônico: Sweet Child O’ Mine se gravou para sempre no inconsciente roqueiro do planeta.

Destroyer. Kiss

Só quem já foi pré-adolescente, cheio de espinhas e angústias aflorando por todos os poros, pode entender a função catalisadora de uma banda como o Kiss.

Histórias em quadrinhos, filmes de horror baratos, sexo e rock’n roll convergem e se amalgamam neste disco histórico, que selou definitivamente o destino grandioso dos quatro mascarados novaiorquinos.

Ainda que eles não tenham feito nada à altura desde então, o legado de Destroyer permanece intocável.

The Real Thing. Faith No More

O metal visto como paródia e como forma de arte encontra neste arrasador álbum de estréia do Faith No More sua expressão mais perfeita.

Iconoclasta, o disco introduz gêneros alienígenas como o rap para esquentar ainda mais a fervura.

Pop e acessível, leva o metal para as massas com as inesquecíveis Epic e Falling To Pieces.

E ainda brinca com os clichês do gênero com criatividade e competência técnica.